方言在生活深处的表达上积累了细致而丰富的词语。胡适曾在《〈海上花列传〉序》(1930)中说:“方言的文学所以可贵,正因为方言最能表现人的神理。通俗的白话固然远胜于古文,但终不如方言能表现说话的人的神情口气。古文里的人物是死人,通俗官话里的人物是做作不自然的活人,方言土语里的人物是自然流露的人。”

刘半农说:“我们所摆脱不了,而且使能于运用到最高等最真挚的一步的,使我们受最深切的感动,觉得比一切别种语言分外的亲密有味的,也就是这种我们的母亲说过的语言。”方言有“地域的神味”“永远带着些神秘作用”。

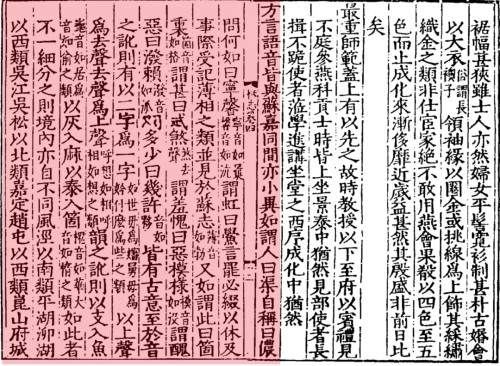

明正德《松江府志》记载的方言内容

方言是群众天天口中流传的口语,是不断创新的生动活泼的活水源泉。人类文化的载体主要有实物、文献和口语三种,口语承载的是更原始、更重要、更丰富、更有草根价值的文化。在共同语得以推广的情形下,方言的多样性更显中华民族语言资源的丰富性,让共同语永远有着取之不尽的活水源头。

上海话是上海人从心灵深处发出的独特声音。它是千百年来民众世代自然演绎传承下来的智慧密码和灵性财富。方言有人性中的神,是人际交往中的亲和力,是最重要的情感纽带,潜藏着精致深切的乡愁。上海话中包含着上海人凝聚的价值观、素质、精致、灵动、创意等可运用的灵性数据。我们要关注灵性财富的处境,因为它恰恰是大都市健康发展成长的基因和根基。

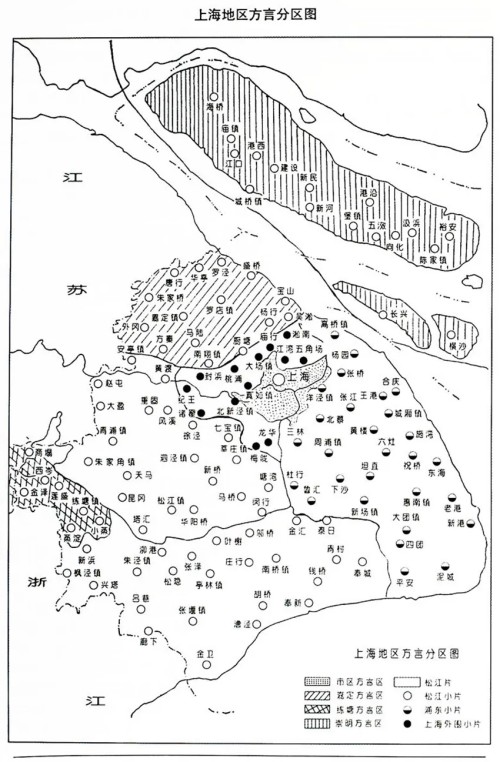

资料来源 | 许宝华、汤珍珠、陈忠敏《上海地区方言的分片》,《方言》1993年第1期

上海话的衰弱,有人说是因为改革开放后大量外来人口的涌入,街上说的都不是上海话。这种说法有相反的例证。语言和事实证明,并不是因外地来沪人口的比例增加,使用普通话的场合多了,方言必然削弱。使用频率对上海话的传承影响并不是很大。

一个人在 11 岁前会说上海话后,只要他有交际上海话的地方,他的上海话不会有多少弱化。如现在大学里,都在说普通话,但是我们在弄堂里、家里,上海话照样说得很好。“70 后”的上海人,普通话也很好,上海话也很好,而且转换起来很快,因为他们在 11 岁之前,在学校里下课是通用上海话的。即便有些人到类似美国旧金山那些说英语的大环境,因在那里文化多元,说粤语、说上海话的人还是可以说得很好。20 世纪 40年代去旧金山、去中国台湾的上海人,隔了 60 年回上海,都还可说一口上海话。世界上说双语的地方很多。外来者多于上海本地人时,如1950年,黄 浦区上海籍人口仅占6.4%,然而区里的人几乎都在说上海话。

上海话的历史证明,在20世纪二三十年代,外地、外国人来得最多的时候,恰恰是上海话发展得最强盛、最活跃的时候。语言和人类社会一样,会产生杂交优势和扩散效应。何况现今至少有几百万人在说方言上海话,上海话有其雄厚的基础。关键要使中、小、幼学生下课讲起上海话来。自 20 世纪 90 年代初,在吴语地区下课也必须说普通话,时间一长,中小学生从幼儿园起就把方言丢了。这是造成上海话在 20 世纪90 年代后衰弱的根本原因。

各地事实证明,单靠家庭里两代长辈在家里与孩子说方言,他们同辈同龄人互相交际时不说,绝大多数人是不能习得方言的。语言毕竟是个交际工具,每天互相说,就会自动增加、扩充、传承词语,自动纠正错误,在课间自由说起来形成自然交际环境才能学会上海话。许多孩子在未进幼儿园时跟着家长自然学会一口流利上海话,但是一进幼儿园,不到几个星期,就只会说普通话了。孩提时期是天生的学习语言好时机,过了 11岁后,他们就不愿学了,学说上海话就成了个别人的行为。

当今上海,同辈、同龄人在校期间互相“习惯说方言”是习得方言的关键,其他的努力,如排练上海话节目等都只是会说那几句。要让孩子将从婴儿起跟长辈习得的方言自然带进幼儿园,并在园里有说的环境,这是最重要的,如此就可以把说方言习惯一直带到小学里。现在,对小学生教一教上海话是必要的,小学可以在课堂和扩展课里开设上海话课。比如“淘浆糊”是什么意思,他们看上海话教材中的注解能懂,造出来的句子也是正确的,但是如果让他用上海话讲,他一个词都不会讲,因为语调、声调各方面没试着开过口,是无法学会方言的。所以说单用教学而同伴之间不一起说,教而不说,是学不会上海话的。要传承上海话,只有每天互相说,自动增加、扩充、传承词语,自动纠正错误,才能越说越好。不过,要打破长久以来形成的不用方言说话的惯性很难,在下课时间要设法使班里会一点方言的人带头先说起来,校长、老师要鼓励学生干部带头讲,并带动其他同学一起讲。

本文作者:钱乃荣,中国语言专家、吴语研究专家

本文原发表于《上海滩》杂志 2025年1月刊

(来源:“方志上海”微信公众号)

京公网安备 11010502035271号

京公网安备 11010502035271号