有一些老地名,是街头巷尾娓娓道来的故事,是六朝古都历史脉络的联结。这些老地名,有些来自传说、有些来自讹音、有些来自变迁。它们都是城市历史绵延下的见证和符号。

来凤街

来凤街是南京老门西一条不长的街巷,从升州路的下浮桥往南走,过了菱角市就是来凤街。它地处老城南,背靠明城墙,接引秦淮河,交通便利,居民众多。

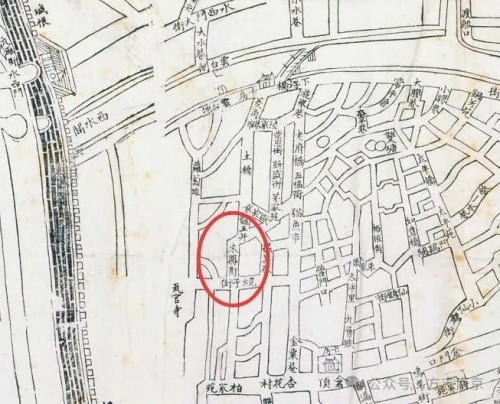

▲金陵省城古迹全图局部

来凤街的名字来源于一个传说,说是当年有一大户为附近的寺庙做功德,把金银财宝统统埋进一个土堆里,第二年春天有一只凤凰大鸟憩息在大树上,引来百鸟朝凤、啼鸣不止。于是,人们就把附近凤凰歇栖的土堆叫作凤凰台,把大户做功德的庙宇叫作凤游寺,附近的街巷便被叫作来凤街。

来凤街所在的区域历史悠久。19世纪90年代,这里曾是“江南铸造银元制钱总局”,20世纪50年代,南京第二机床厂在此拔地而起。如今,这片区域已改造为南京国家领军人才创业园。今天,漫步在来凤街,会发现这里已成为新旧交融的代表,一边是有着百年历史的老厂房,另一边是创意园区和现代商业。

评事街

评事街是一条有着千年历史的老街,其演变过程丰富多彩,见证了南京城的兴衰变迁。

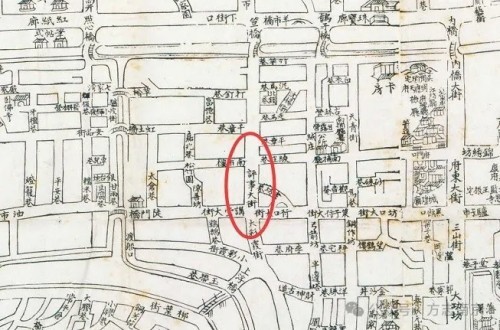

据说街名的历史可追溯到元朝。当时,有大量蒙古族官员和牧民来此定居,带来了草原上的生活习惯,如吃牛羊肉、穿皮衣等。由此,这里逐渐形成了一个以皮货交易为主的市场,被称为“皮市街”。时光缓缓流过,聚居的人群在不断变化中,逐渐形成了独特的地域特色。有一说法,由于此地南京话比较硬快,发音时舌头尖会前伸,“皮市街”的发音以讹传讹就逐渐变成了“评事街”。到底是发音的原因,还是居民发生变化,导致街道名字发生了变化,已无从考证。

明朝初年,南京作为都城,评事街一带因其地理位置优越,成为城内重要的商业中心之一。据载,当时这里店铺林立、商贩云集,以经营皮革、皮货为主,是都城“九市十八坊”之一。明清时期,这里不仅是商业中心,也是灯市的重要区域。民国时期,这里的商业依然繁荣,不仅有众多的皮革店和皮货铺,还吸引了许多报馆和文化机构入驻。因为当时许多学者名人常在此活动,使得评事街在文化上也具有重要地位。

今天的评事街正在经历从传统老街到历史文化街区的华丽转身,在保护与再生规划设计方案中,评事街作为南京重要的历史风貌区,将被逐渐打造成集戏曲表演、非遗展示、老字号品牌、文创零售、特色民宿等于一体的休闲街区,重点表现地域特有的作坊文化、街巷文化、民俗文化等。

科巷

科巷东起长白街,西至太平南路,周边与新巷、利济巷、东白菜园、西白菜园、水巷相连。这条底蕴十足、烟火浓郁的老街巷,见证了城市发展和变迁。

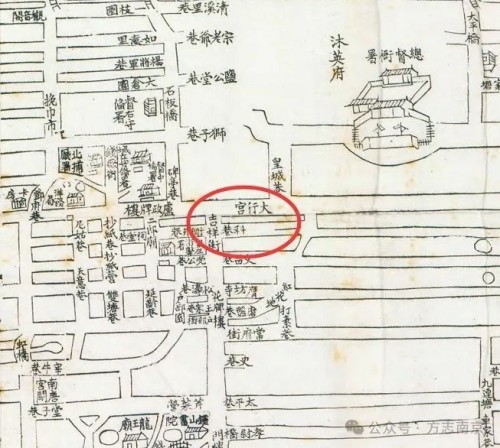

▲金陵省城古迹全图局部

据说科巷得名于“科举之巷”。明朝,科巷是武科举营盘驻地,距离演武厅考场不远。参加武举考试的考生往往就近住科巷周边,这里因而得名“科举之巷”,民间简称“科巷”。只是随着时间流逝,科巷与武科举的关系愈发疏离。如今,整个城市只留下演武厅、科巷、三元巷、武学堂等屈指可数与武科举有关的地名。

时间来到20世纪30年代,由于地理优势,科巷周边由小商贩自发聚集形成了集市。1958年,当时的白下区政府改造旧厂房,正式成立了科巷菜场。2016年8月,南京老字号协会公布第二批入选名单时,科巷菜场与蒋有记、魏洪兴、腊梅等企业单位一起入选。数十年的发展,让科巷成为“老南京的城市记忆,最秦淮的市井烟火。”

2020年科巷菜场经过升级改造成为“科巷新市集”。改造后的科巷菜场扩容至两层,成为当时全市单体面积最大的室内农贸市场。在改造过程中仍然保留了许多老南京的城市记忆,如手绘的老街墙面、诉说着科巷历史的浮雕墙以及各种老物件元素等。

可以说,科巷不仅是一个与科举文化相关的老地名,它更是一个记录了几代南京人生活、饮食习惯变迁的地方。在它的身上能看到这座城市的历史底蕴和现代活力。

(部分图片来源于网络)

(来源:“方志南京”微信公众号)

京公网安备 11010502035271号

京公网安备 11010502035271号